L’historiqueLes précurseursL’idée que la chaîne des Alpes, juste sur son point culminant, puisse être traversée par une galerie est en fait très ancienne. En 1787, deux ans avant la Révolution, une expédition organisée par le naturaliste genevois Horace-Bénédict de Saussure atteignit le sommet du Mont-Blanc, conquis pour la première fois l’année précédente par deux alpinistes de Chamonix, le médecin Michel-Gabriel Paccard et le guide Jacques Balmat. Du haut de ses 4807 mètres, en admirant le panorama qui s’offrait à lui, d’une part, sur les plaines françaises et, d’autre part, sur les plaines lombardes, une idée traversa l’esprit d’Horace-Bénédict de Saussure, rapportée par la suite dans le compte-rendu de l’expédition : « Un jour viendra où l’on creusera sous le Mont-Blanc une voie charretière et ces deux vallées, la Vallée de Chamonix et le Val d’Aoste, seront unies ».

Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, cette idée fut souvent reprise : le succès de la galerie ferroviaire du Fréjus (lancée en 1857 par la volonté de Camille Cavour, afin de relier les deux capitales du royaume de Savoie, Turin et Chambéry, et achevée en 1871, alors que, désormais, Chambéry, comme toute la Savoie, était devenue française en 1860) paraissait un bon motif d’encouragement pour l’ouverture d’une nouvelle galerie ferroviaire transalpine : d’autant plus que, dès 1882, les premiers trains avaient commencé à transiter dans le tunnel suisse du Saint-Gothard, ouvrant ainsi une ligne de communication importante entre l’Italie et le centre du continent européen. L’idée de creuser une galerie sous le Mont-Blanc fut abandonnée à cause de raisons politiques et d’une détérioration des relations commerciales entre l’Italie et la France, alors que celle de la liaison entre l’Italie et la Suisse à travers la galerie du Simplon d'environ 20 km fut réalisée entre 1898 et 1906. Mais au tout début du nouveau siècle, sur l’initiative du député valdôtain Francesco Farinet, le projet du Mont-Blanc retourna au premier plan. En 1907, le quotidien turinois « La Stampa » publia, en avant-première, la nouvelle de la construction imminente de la galerie et, en 1908, l’ingénieur français Arnold Monod exposa son projet à une délégation de parlementaires italiens et français, respectivement soutenus par les premiers ministres Giolitti et Clémenceau en visite à Aoste. Ce fut la première étude technique et géologique approfondie, qui servira de base aux projets suivants. Elle offrait le choix entre trois tracés de 17,5 km, 15,1 km et 12,5 km : ce dernier obtint l’approbation de tous, tant et si bien que, la même année, le ministère français des travaux publics élabora le projet d’une galerie de 13 km reliant Chamonix (1050 m d'altitude) et Courmayeur (1287 m d'altitude). Mais l’enthousiasme ayant accompagné ces évènements retomba rapidement : en 1909, les élections politiques françaises sonnèrent la défaite du gouvernement Clémenceau et donnèrent lieu à une période d’instabilité ministérielle et d’agitation sociale. En Italie, Francesco Farinet, député depuis plus de 14 ans, ne fut pas réélu et se retira de la vie publique. La guerre de Lybie et le conflit mondial imminent auront tôt fait d’enterrer les projets plus pacifiques. D’autre part, le tunnel du Mont-Blanc n’avait objectivement plus de justification économique solide. Le Fréjus, le Gothard et le Simplon suffisaient au trafic d’alors. L’époque des tunnels ferroviaires était terminée et celle des tunnels routiers n’était pas encore arrivée. Vers le tunnelAprès des années de silence, le journal « il Corriere della Sera » publia, en 1933, un long article signé Carlo Ciucci et intitulé « Une idée qui commence à prendre forme. L’autoroute du Mont-Blanc ». Que s’était-il passé ? En fait, le genevois Antoine Bron, président du conseil d’état, avait rencontré le sénateur italien Piero Puricelli - l’ingénieur auquel on devait l’invention et la réalisation de la première autoroute européenne, la Milan-Laghi - et, ensemble, avaient pris contact et convaincu l’ingénieur Monod de transformer son projet ferroviaire en projet routier. En 1934, l’ingénieur Monod, à l’occasion d’un congrès entre les autorités françaises, italiennes et genevoises à Bonneville, put exposer le nouveau projet : une galerie routière de 12,620 km (à peine un kilomètre plus longue que la galerie actuelle) de 1220 m d'altitude en amont de Chamonix (l’entrée française actuelle se trouve à 1274 m d’altitude) à 1382 m d'altitude en amont d’Entrèves (contre les 1381 de l’entrée italienne actuelle). Un trafic annuel de 100.000 voitures et de 25.000 camions avait été estimé et les tarifs du péage avaient été précisément édictés en fonction du nombre de passagers - de 18,60 lires ou 25 francs par véhicule de quatre places jusqu’à 25 lires pour un véhicules de six places - et du poids des marchandises (18,60 lires jusqu’à 1t, 25 lires au-delà). À cette époque, les relations politiques entre l’Italie de Mussolini et la France de Laval étaient bonnes, mais peu de temps après (en janvier 1936), le gouvernement de Laval tombait pour laisser place au Front Populaire de Léon Blum et, en Italie, la guerre d’Éthiopie provoquait la réaction de la Société des Nations et l’application de sanctions économiques (à partir de novembre 1935). La guerre d’Espagne, l’axe Rome - Berlin et le début de la seconde guerre mondiale enterrèrent définitivement le projet Monod. À la sortie du tragique conflit, en 1945, lorsque les rancœurs et les motifs de division n’étaient pas encore apaisés, ce fut un ingénieur piémontais, le comte Dino Lora Totino qui comprit l’importance d’un projet capable d’abattre les barrières naturelles et de relier le Piémont à l’Europe occidentale. Avec l’aide du professeur Zignoli de l’école polytechnique de Turin, différentes possibilités, toutes valdôtaines, furent examinées : celle du Mont-Blanc prévoyait un tunnel d’une longueur de 12 km et d’une section très limitée ne permettant qu’un transit à sens unique de 2 véhicules seulement par sens de marche ou, en alternative, la création d’un système de transport à « funiculaire » ou à « navette » sur des bogies ferroviaires. Ce projet très réducteur n’empêcha pas le comte Lora Totino d’entamer, en 1946, les travaux de percement sur le versant italien à ses frais, et d’obtenir de la commune de Chamonix, en 1947, la concession de vingt hectares de terrain sur le versant français. Les travaux avaient atteint 60 m à pleine section plus 50 m à mi-section et 50 m en boyau lorsque, en 1947, fut donné l’ordre de suspendre les activités qu’aucune administration publique n’avait jamais autorisé. Mais l’initiative du comte entreprenant avait permis de soulever le problème et d’obliger les politiciens français et italiens à prendre une décision. En Italie, grâce également à l’action du député valdôtain Paolo Alfonso Farinet - petit-fils de Francesco Farinet qui s’était battu pour la cause du tunnel au début du siècle - l’appui de De Gasperi et surtout du Président de la république, Luigi Einaudi, furent obtenus.

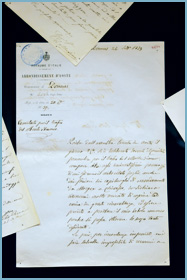

Mais, en France, les orientations étaient très contrastantes, car certains avaient dans l’idée d’ouvrir un tunnel routier au Fréjus : une idée soutenue avec ferveur par les députés savoyards et par le « Dauphiné Libéré », qui comptait plus de lecteurs dans les régions concernées par ce tunnel que dans celles du Mont-Blanc. À cette époque, tous voulaient leur tunnel, convaincus que l’ouverture d’un passage transalpin était porteuse de nombreux avantages sur l’itinéraire de référence. Les adversaires du Mont-Blanc avaient d’ailleurs beau jeu d’exagérer le problème du coût : où trouver les sources de financement de l'ouvrage ? Les banques françaises hésitaient et il se disait, à Paris, « que le Mont-Blanc, c’était le tunnel de Genève et qu’il ne pouvait pas intéresser la France ». L’idée se répandait que le Mont-Blanc répondait aux intérêts de la SNCF qui, de Modane à Bardonecchia, avait le monopole du transport des marchandises sur rail entre la France et l’Italie, et s’opposait donc au tunnel routier du Fréjus. Le tunnel du Mont-Blanc aurait uniquement favorisé la Vallée d’Aoste et le port de Gênes, au détriment du port de Marseille. Entre-temps, et avec moins de clameur, un troisième tunnel transalpin recueillait une approbation grandissante, celui du Grand Saint Bernard : les Suisses du canton Valais et les Turinois, FIAT en tête, soutenaient ce projet, convaincus que le Mont-Blanc avait certes son utilité, mais qu’il aurait favorisé Milan en premier lieu. Dans ce contexte, entre ajournements et hésitations, intervint la signature, à Paris, le 14 mars 1953, de la « Convention entre la France et l’Italie relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel sous le Mont-Blanc » : sur le moment ce n'était rien de plus qu’une déclaration d’intention, souscrite par deux ambassadeurs, qui ne prendrait toute son efficacité qu’après l’approbation nécessaire des parlements respectifs. L’accord internationalEntre la signature de la « Convention entre la France et l’Italie » (14 mars 1953) et le début des travaux de percement du tunnel du Mont-Blanc (8 janvier 1959), six années s’écoulèrent. Pourquoi tout ce temps ? L’accord international, comme nous l’avons indiqué, devait être confirmé par des lois nationales de ratification. Si, en Italie, les choses furent relativement rapides (le 14 juillet 1954, la convention fut approuvée par les chambres et, le 30 de ce même mois, confirmée par le sénat), en France, le cheminement d’approbation fut relativement long et tortueux. Au lendemain de la signature de la convention de 1953, le « Dauphiné Libéré » sortait une série d’articles au titre emblématique (« Les liaisons dangereuses »), où des conséquences désastreuses étaient annoncées pour l’économie française : l’ouverture du tunnel du Mont-Blanc aurait avantagé Genève et Gênes au détriment de Marseille et de la vallée du Rhône ; toute l’économie alpine et azuréenne en aurait souffert ; les touristes auraient déserté les hôtels de Chamonix pour ceux de Courmayeur. Au lieu de dépenser tant d’argent pour faire passer les voitures de l’Italie à la France, il suffirait d’organiser un transport de véhicules sur rail de Bardonecchia à Modane. Aussitôt dit, aussitôt fait : le 15 octobre 1953, le premier train de transport de véhicules passait par le tunnel du Fréjus. Un excellent argument pour reporter, si ce n’est abandonner, le projet du Mont-Blanc. De tergiversations en tentatives manquées, la convention ne fut examinée ni en 1954, ni en 1955. En septembre 1956, alors que la France hésitait sur l’opportunité de l’initiative, était signée, à Turin, la convention italo-suisse relative à la construction du tunnel du Grand Saint Bernard et les deux parlements l’approuvèrent en quelques mois seulement, tant et si bien que le début des travaux était prévu en décembre 1958. La nouvelle, accompagnée des pressions de l’ambassadeur italien à Paris, provoqua une réaction salutaire de la France et le projet du tunnel du Mont-Blanc fut finalement soumis au vote de l’assemblée nationale le 24 janvier 1957. Mais, pour l’approbation définitive, il fallait obtenir la confirmation du sénat français et là (le 11 avril 1957), les opposants parlèrent encore de « folie financière » et de « suicide économique néfaste aux intérêts du pays ». Deux amendements furent introduits et un second passage à l’assemblée s’avéra nécessaire. La loi fut finalement approuvée le 12 avril 1957 à 21h07, à la veille de la fermeture du parlement pour les vacances de Pâques. Juste à temps car, à la reprise des travaux parlementaires, le gouvernement français fut touché par une crise profonde dont il ne sortira qu’en 1958 avec la venue du général De Gaulle et l’établissement de la cinquième république. La ratification française de la convention internationale permettait désormais aux deux états de constituer les sociétés de construction et d’exploitation du tunnel. En Italie, le 1er septembre 1957, était solennellement constituée, à Aoste, la « Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco ». Premier président : l’ambassadeur Francesco Jacomoni di San Savino. Premier administrateur délégué : l’ingénieur turinois Giancarlo Anselmetti. L’année suivante, le 6 juin 1958, naissait la société française sous la présidence d’Edmond Giscard d’Estaing, membre de l’institut de France et père du futur président de la république, Valéry Giscard d’Estaing. La constructionLes discussions terminées et les polémiques apaisées, les travaux furent lancés le 8 janvier 1959 sur le versant italien et le 30 mai sur le versant français. Chacune des deux entreprises d’exécution, la « Società Condotte d’Acqua » pour l’Italie et « André Borie » pour la France, avait à réaliser 5800 mètres de galerie. Les français rencontrèrent des roches de meilleure qualité et subirent moins d’imprévus lors des opérations de percement. Par contre, côté italien, après le percement des 368 premiers mètres, d’imposants jets d’eau à haute pression jaillirent du front d’excavation et les travaux furent suspendus du 20 février au 21 mars. Le 6 avril, nouvelle surprise : à la progressive 500 m, un éboulement interne sur une longueur de 100 m ensevelit et détruisit le pont roulant de support des marteaux pneumatiques Atlas Copco utilisés pour abattre la roche. Cet éboulement fut suivi, le 12 août, d’un effondrement de matériau instable. Les mineurs furent alors contraints de procéder avec une extrême prudence à travers un boyau fortement armé, successivement élargi à mi-section. Le granit, une roche plus stable, ne fut trouvé qu’en décembre, lorsque le percement avait atteint les 1300 m. Mais les surprises n’étaient pas finies car la décompression provoqua des réactions imprévues de la montagne et des soudains détachements de blocs et de plaques de roche, qui obligèrent l’entreprise à prévoir un « boulonnage » systématique de la voûte. A la fin de 1960, le chantier avait atteint 2,5 km et, en 1961, une roche plus instable et détériorée, entrecoupée de fréquentes veines d’eau, ralentit sensiblement les travaux de percement. En décembre de cette même année, la progressive 3660 m avait été atteinte mais, annoncée par une diminution progressive de la température de la roche (des 30°C prévus, l’on passa à 12°C), une violente veine d’eau froide de 1.000 litres par seconde, de provenance sous-glaciaire, inonda la galerie sur une hauteur de 40 cm : les travaux furent suspendus un mois environ, jusqu’à ce que le débit d’eau se réduisît à 300 litres par seconde et pût être canalisé. En 1962, peu après la reprise des travaux, une dernière tragédie se produisit : le 5 avril, trois grosses avalanches se détachèrent des pentes orientales du glacier de la Brenva, s’écrasèrent sur les baraques en bois et en maçonnerie de la zone extérieure du chantier et provoquèrent trois morts et trente blessés parmi les ouvriers. Comme si toutes les difficultés qu’elle avait fait subir aux mineurs ne suffisaient pas, la montagne les avait frappés avec l’une de ses armes les plus terrifiantes.

Après cette période très difficile, les derniers mètres furent percés entre mai et juillet. L’objectif des 5800 mètres fut atteint le 3 août 1962 et onze jours plus tard, le 14 août, la dernière volée de mines fit céder le diaphragme qui séparait les chantiers italien et français. Quasiment un million de mètres cubes de matériau rocheux avait été extrait des entrailles de la montagne. Mille deux cents tonnes d’explosif avaient été utilisées pour alimenter 400.000 coups de mine. La calotte et les parois de la galerie avaient été revêtues de 200.000 mètres cubes de béton et 235.000 boulons avaient été nécessaires à la consolidation du granit sujet au phénomène de décompression. Environ trois années de travaux seront encore nécessaires pour achever les ouvrages internes, réaliser la chaussée, doter la galerie de toutes les installations technologiques et équiper les deux plates-formes d’entrée du tunnel. Le 16 juillet 1965, le tunnel du Mont-Blanc était solennellement inauguré en présence du président de la république italienne Giuseppe Saragat et du président de la république française Charles de Gaulle. Trois jours après, le 19 juillet à 6 heures du matin, la nouvelle galerie était ouverte au trafic. |